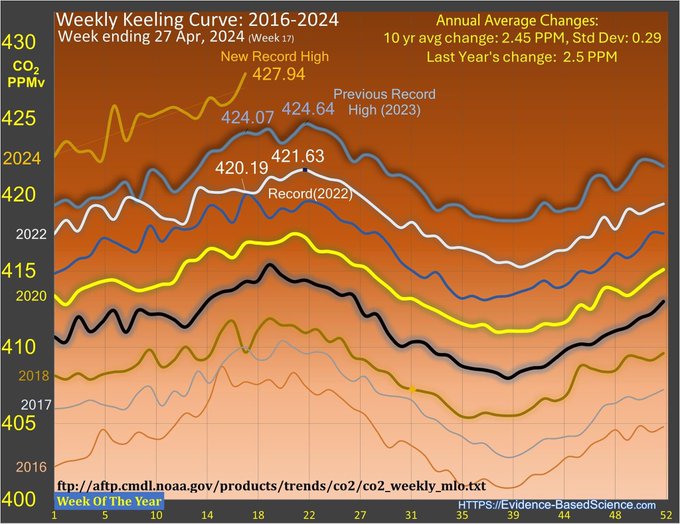

Au mois d'avril 2024, pour la première fois depuis la révolution industrielle, le taux moyen du CO2 atmosphérique sur Terre est resté pendant tout un mois au-dessus de 425 ppm.

Déjà au mois d'avril l'an dernier, un record historique avait été atteint pour une moyenne de 423 ppm (parts per million). Malheureusement, la tendance se poursuit, à rato d'environ 1 ppm en plus que pendant le même mois de 2023.

La référence est l'endroit avec l'air le plus pur au monde, loin de toute activité humaine, sur l'île de Mauna Loa à Hawaï (Etats-Unis), en plein milieu du Pacifique.

Les chiffres du NOAA confirment que partout dans le monde, le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente chaque année. Carbontracker montre que dans la plupart sur notre Planète, les chiffres sont pires que ça, même à d'autres endroits supposés 'air sain', comme par exemple, en France, au Pic du Midi ou à Saclay près de Paris. A cet endroit, on peut constater que le taux observé du CO2 atmosphérique moyen est monté en 7 ans de 417 à 430 ppm, avec des pics réguliers de 435 à 470 ppm.

Malgré les conférences sur le climat, les accords, les promesses... la situation ne s'est pas améliorée, la courbe ne change pas de tendance!

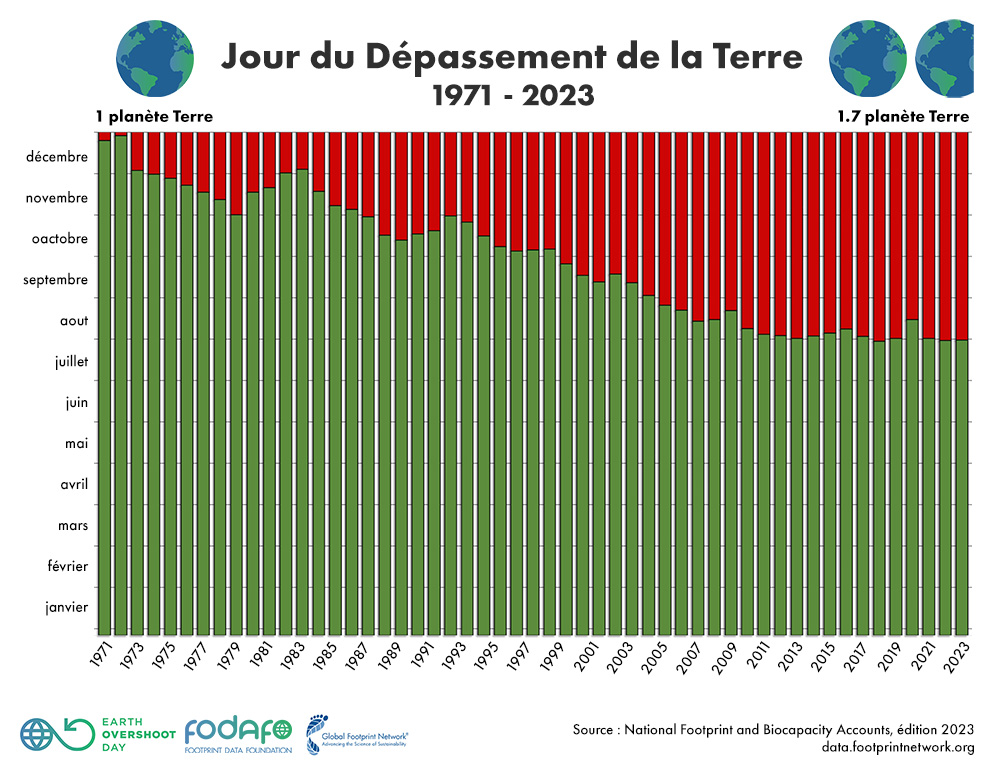

Les mesures de nos gouvernements pour la transition énergétique et écologique sont coûteuses et inefficaces : on n'arrête pas la surconsommation d'énergie et des ressources primaires.

Certaines énergies 'vertes' finissent par être beaucoup plus polluantes au stade de production et à la réduction de leurs déchets. Pour produire de l'hydrogène pour les 'voitures du futur', par exemple, il faut 4 fois plus d'électricité que pour faire rouler une même distance par une voiture identique au moteur électrique ... Quantité d'électricité qu'on n'arrive même pas à produire de façon traditionnelle pour que toute la Planète puisse en profiter.

Et même dans les pays où on a planifié d'énormes usines à hydrogène comme au Sud de l'Espagne, d'où des gazoduc vont la transporter partout en Europe, il faudra beaucoup d'eau pour produire cet hydrogène, bien qu'il existe déjà le problème des ressources en eau insuffisantes.

L'Allemagne redémarre ses centrales à charbon, faute de gaz. La France n'arrive plus à suivre, malgré l'intention de produire massivement de l'énergie éolienne. En arrondissant par excès à 500 TWh nos besoins en électricité, il faudrait couvrir environ 25 000 km² d’éoliennes dans des zones correctement ventées. L’équivalent de 5 % de la superficie de la France, ce qui rend la tâche ardue puisque le pays ne compte pas assez de surfaces où la puissance maximale de production serait atteinte. Et encore : elle sera atteinte par intermittence ; à d’autres heures, la production éolienne sera nulle.

Sans parler des déchets du démontage des éoliennes venues à terme de leur cycle de vie, 20 ans seulement, et impossibles à recycler Il n'y a pas de filière de recyclage pour les pales, le béton et l'acier. Seuls les promoteurs de cette énergie vont en bénéficier, mais pas la Terre.

La seule solution est de consommer moins d'énergie, nécessité qui nous empêchera de plus en plus de continuer notre façon de vivre, laquelle est en train d'hypotéquer l'avenir des enfants de nos enfants.

C'est dur à comprendre que le monde des ordinateurs, smartphones, télévisions et des emails, sans même imprimer les messages, excède déjà l'impact du trafic aérien dans le monde, et s'élève au-delà de 3 % de la totalité des gaz à effet de serre!!

L'utilisation d'un smartphone pendant 3 mois émet 10 kg de CO2, incluant fabrication et production d'énergie pour la transmission des données et le stockage du serveur. Cela équivaut rouler pendant 50 minutes en voiture à environ 130 grammes de CO2 par kilomètre ou 5 minutes de vol pour un passager en avion de ligne à 75 kg de CO2 par heure de vol.

Alléger les mails et y faire le ménage est un simple geste que tout le monde peut faire pour économiser des ressources et provoquer moins de réchauffement climatique, ainsi que de mettre un disque au lieu d'une vidéo youtube quand tout ce qu'on veut c'est d'écouter un peu de musique sans regarder même le clip !